他的儿子张昌硕已经在病床上躺了四年了。危险随时可能来临。护理人员每天都会为他更换切口上的纱布,否则伤口容易感染;气管切开患者需要将湿化水滴入气道,每小时约2ml。由于微调器缺货,医院更换了用于静脉滴注的注射器。如果控制速度不好,就会造成肺部积液。

2019年,28岁的张昌硕在观看足球比赛后被突袭。经抢救后恢复意识,但随后失去知觉。

案件很快水落石出,凶手是一名精神病人,不负法律责任。几年后,张昌硕的父母77岁的张宏银和68岁的郑建英陪伴在他身边,照顾他的起居。对于这对老年夫妇来说,照顾残疾和痴呆的孩子在经济上和身体上都极具挑战性。

虽然不知道孩子什么时候才能彻底醒来,也不知道自己什么时候才能离开。这对夫妇唯一的想法就是让孩子活下去。

妈妈,我困了,想睡觉

那天是 2019 年的星期三。在上海虹口足球场看完一场足协杯比赛后,张昌硕走进了夜色中。

事故发生前,他在华山医院体检中心工作了三年,日常负责解决电脑问题和故障。

郑建英清楚地记得,那是一个工作日。她劝儿子不要去看足球比赛。她觉得他工作太忙,每天都加班。她要他等到星期六休息的时候。但儿子很固执,还是去看了比赛。

晚上10点48分,张昌硕在微信朋友圈发文:“终于赢了!!!”三十分钟后,他站在地铁3号线出口外,等待父亲开车来接他。这时,一根红白相间的钢管击中了他的后脑勺。

当张宏银赶到地铁站时,看到儿子眉毛上有一道大口子,身体摇晃,浑身是血。地上还滴着一大滩血。

他吓坏了,赶紧给妻子郑建英打电话。惊慌失措中,两人将孩子送到了最近的上海市第六人民医院。

到了医院,张昌硕眉毛和头顶的伤口都缝了四针。郑建英原本以为,等血止住,第二天自己休息一天,儿子就可以正常上班了。

但在等待的过程中,张昌硕逐渐失去了知觉。医生表示,将立即将他送上手术台抢救。陷入昏迷前,张昌硕对郑建英说了最后一句话:“妈妈,我困了,想睡觉。”

术前CT结果显示,他的脑神经受损严重。在医生的建议下,张红银前往派出所报案。

接受了两次脑部手术后,张昌硕在重症监护室住了二十一天。高烧持续不退,被转入华山医院重症监护室继续治疗。由于肺部严重感染,呼吸困难,医生最终对他进行了气管切开术。医生告诉张宏银,这个切口可能一辈子都无法闭合。

对于夫妻俩来说,这是他们一生中最长的一段时光。昏迷了几个月的张昌硕苏醒了。在张宏银看来,孩子表现出非常强烈的生存本能。

烧退后,张昌硕被转到康复医院。治疗第十一个月,张昌硕的朋友来看望他。郑建英发现儿子原本呆滞的眼睛开始亮了起来,脸上甚至第一次露出了笑容。她兴奋地告诉丈夫,昌硕会微笑的。

张宏银当时还不相信,直到华山医院的一位教授来看他,说张昌硕笑了。 “当时他已经有点清醒了,意识正在一点点恢复。”

那时,夫妻俩并不知道,住院可能会成为他们的余生。

不负刑事责任的精神病人

如今,当再次提及凶手时,夫妻俩的表情中并没有太多的愤怒、沉重或悲伤。张鸿银说自己是光棍。如果加上这五年,他今年就66岁了。

警方立案后,很快将犯罪嫌疑人抓获。张宏银在警方提供的视频中看到,事发当天,张昌硕站在地铁车厢里看手机,行凶者就站在他身后。出地铁后,凶手突然挥舞铁棍,对他的头部连击数次。铁杆是道路交通钢管警示杆。

2019年7月,张宏银收到了上海市公安局徐汇分局的两份鉴定意见。一是对张昌硕伤情的鉴定。结论是:张昌硕因外力造成外伤性蛛网膜下腔出血,并伴有神经症状和体征;脑挫裂伤(劈裂)引起的颅内出血,并伴有神经症状和体征;颅内出血。 ,并伴有脑部受压的症状和体征,均构成严重损伤。

昌硕工伤鉴定证书。除特别说明外,本文中的图片均由受访者提供。

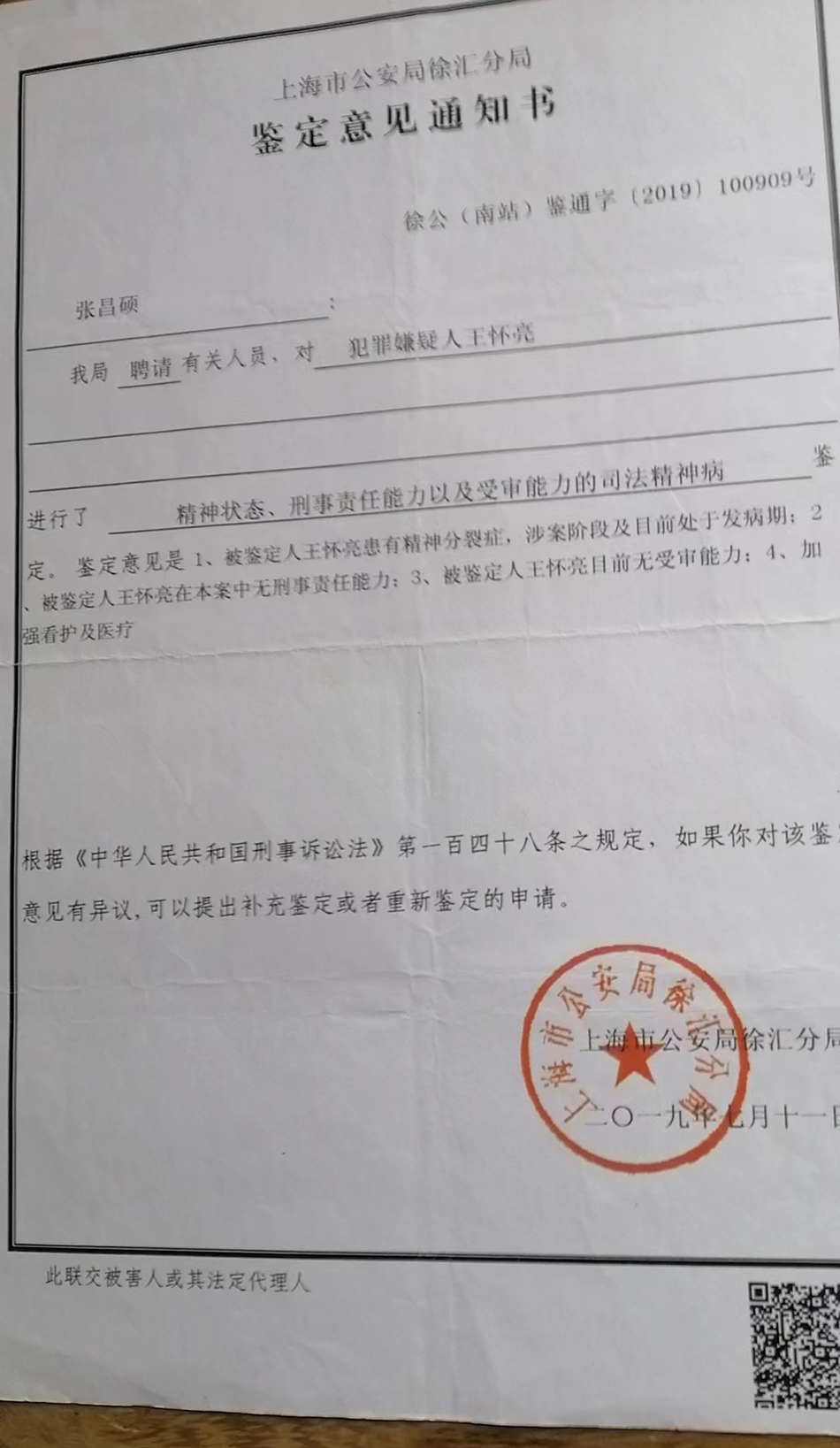

另一份是犯罪嫌疑人王怀良的《法医精神状态、刑事责任及受审能力》鉴定报告,内容如下:王怀良患有精神分裂症,涉案,目前处于发病阶段;他在本案中不负刑事责任。能力;目前无法受审;加强护理和医疗。

王怀良的鉴定证书。

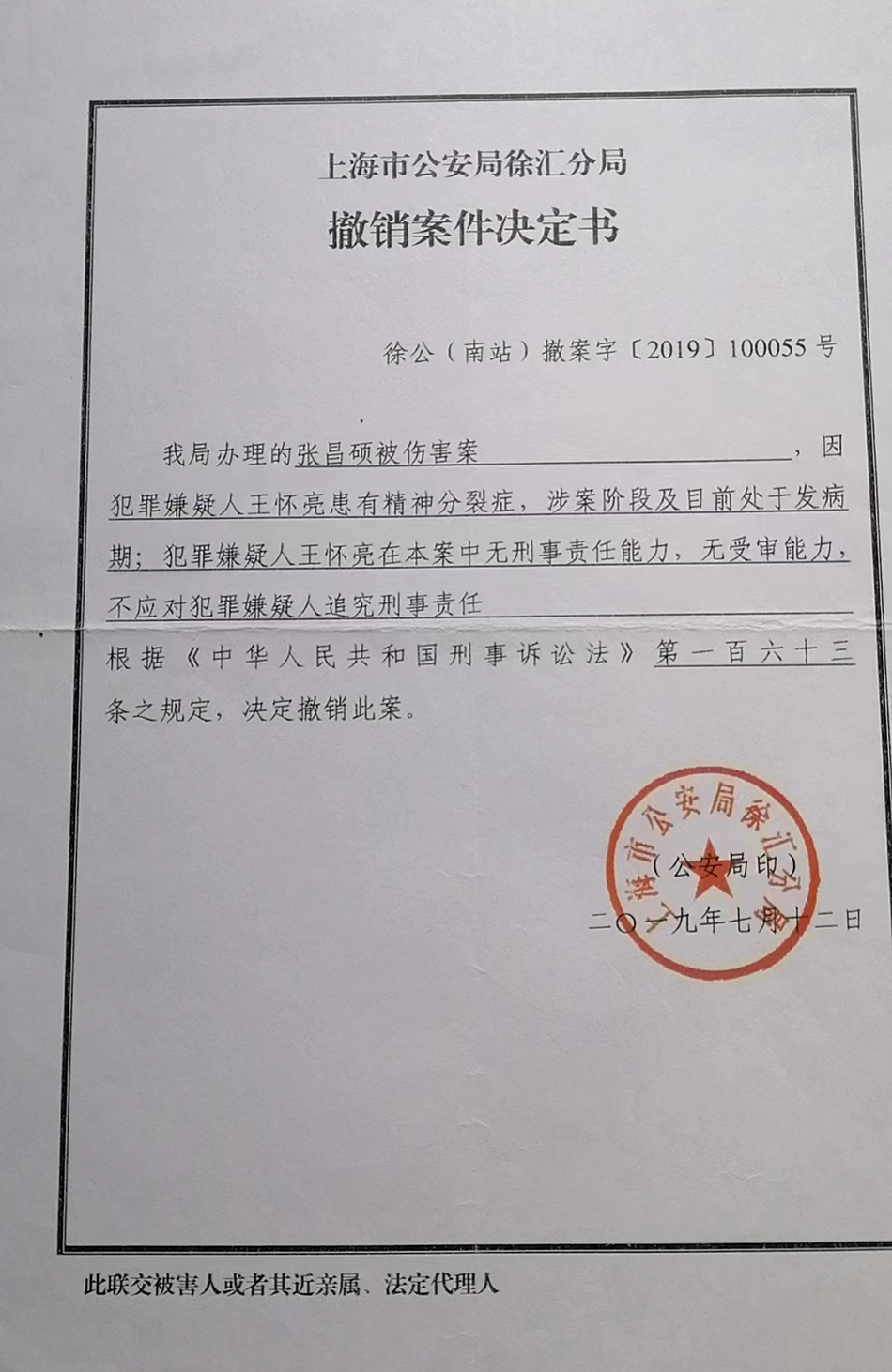

张宏银回忆说,他已经记不清这起依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件审理的具体时间了。他只记得那是2019年下半年的一个早上,那天犯罪嫌疑人没有出现,律师也没有出现。检察院两名工作人员旁听了庭审。徐汇区法院当庭作出判决:将王怀良送医疗机构强制医疗。 2019年7月12日,张宏银收到公安局撤销案件决定书。

公安机关决定驳回该案。

检察院委托的公益律师陈安告诉记者,由于王怀良无行为能力受审,撤案后,受害人家属将起诉法院要求民事追偿。

根据《民法典》第一千一百八十八条规定:无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,监护人应当承担侵权责任。 “受害人的法定代理人可以在刑事诉讼过程中提起附带民事赔偿。刑事诉讼已经结束,但可以单独提起民事诉讼,要求犯罪嫌疑人的法定代理人进行赔偿。要确定犯罪嫌疑人的法定代理人,需要去民政部门和社区一起调查,律师可以向法院申请调查令。”上海众诚律师事务所律师孙伟告诉澎湃新闻。

关于凶手,张宏银夫妇从公安机关得到的所有信息是,他今年61岁,吉林人,父母均已去世,在外流浪十年,有一个姐姐在家里。

然而,他们始终不知道王怀良的监护人是谁。

张宏银回忆,陈安劝他放弃后续追责:“你去找他也没用,他就是一个上无瓦下无地的流浪汉。”

对于提出这样的建议,陈安回忆说,从当时的证据来看,并没有表明他的妹妹是他的监护人,也无法确定他是否有监护人。时间流逝得太久,他对案件的记忆也变得模糊。他表示,在这种情况下,受害人可以通过人身保险解决经济困难。

张宏银曾向居委会律师咨询是否可以去吉林追查此案。律师索要5万元,夫妻俩正担心没钱支付孩子的医药费,但什么也没发生。

虽然我周围的人都说你应该去追寻他,找到他的监护人。但张宏银认为,随着年龄的增长,孩子们终日离不开他,无法抽身。最终,夫妻俩没有寻求民事赔偿。

陈安表示,接受强制医疗也是对精神病人的一种惩罚。 “强制用药和治疗的过程对他们来说非常痛苦。”目前,民事案件的诉讼时效已满。

对于这一特例,孙伟分析,在法律层面,应从立法源头加强对暴力精神病人的管控、解除强制医疗;在执法层面,对警方举报的精神病人故意伤害事件应及时作出回应。及时调度、制止;在政府层面,应成立类似勇敢基金会的救援机构,拨出资金提供援助;在社区层面,应加强对暴力精神病患者的管控和排查。 “对于个人来说,购买人身意外伤害保险,外出时远离暴力分子,高度警惕陌生人的靠近,遇到危险要大声喊叫,迅速逃跑。”

一场比赛结束后我就再也没有回家过

张昌硕是家里唯一的儿子。他们出生时,张宏银43岁,郑建英35岁。

年轻时,郑建英被分配到一个集体单位。她是计算机人,会编程解决医院CT、MRI模拟信号的计算机算法问题。

20世纪90年代,张宏银从广电公司下属单位下岗后,失业了,骑着自行车到处做生意。

生下昌硕后,郑建英基本上都是在照顾孩子。白天,她忙着工作,被送去学校。 “这个时候,没时间考虑以后的发展,孩子这么小,我们必须先把他养大。”

昌硕小学毕业后,她告诉他,自从你升初中后,你妈妈也想上学。她考入上海交通大学生物医学专业研究生。一个班里,其他学生都是孩子,还有来自各省市的高考状元。她是最年长的。

后来,张宏银去了一家通讯公司上班。由于公司业绩下滑,司机被解雇,他填补了空缺,有时还出去跑业务。直到他退休,公司才告诉他可以领取养老金。 “他很高兴。”郑建英说。

在郑建英眼里,儿子从小就很听话,不需要大人担心他的学习。 2013年,张昌硕从上海师范大学计算机系毕业后,一边工作一边在上海外国语大学学习英语。如果不出意外的话,他原本计划在2019年下半年考研。

儿子上班那天,张宏银感觉生活的重担仿佛卸下了。 “孩子成才了,生活有保障了。”他说。

我儿子英语很好。当我们工作需要接待外国人时,他经常翻译。他也很勤奋,每天早上总是很早去医院上班,直到晚上十点才下班。郑建英回忆,当年她参加计算机中级职称考试的春节假期,其他人都在休息。张昌硕陪着儿子在图书馆看电脑书籍。

张昌硕的祖母很早就去世了。郑建英记得,晚年母亲生病时,儿子帮她照顾老人,给她换尿布、洗衣服。

60岁时,郑建英并没有辞去工作,但“身上卸下了三座大山”。昌硕有工作,也供养母亲直至其去世。他也克服了职业生涯中的障碍。 “最后一件事是抵押贷款。”但她再也不用为了生活而奔波了。她认为这是最好的年纪。

她想做自己喜欢的事,于是她告诉昌硕,妈妈也想读书。她当时想象的画面是和硕去法国读硕士,她去法国读博士。

这一天,她只能停留在自己的想象中。张鸿银说,曾经的张昌硕是一个“阳光帅气的男孩”。他的手机里一直保存着一张儿子的照片。昌硕身穿灰色丝绒连帽毛衣,发型剪得干干净净,戴着一副黑框眼镜,眼睛盯着前方。这是六年前郑建英在家看书时用手机拍下的。

张宏银的手机里存有昌硕出事前的照片。

事故发生后,张宏银一直回忆起儿子小时候牙牙学语、学说话的样子。儿子后来参加工作的记忆时不时地浮现在他的脑海里。张昌硕每天晚上回来吃晚饭后,大部分时间都坐在卧室的书桌前,要么上网,要么和妈妈聊天。母子俩都会电脑,所以可以“互相学习”,聊天不停。

张宏银对电脑了解不多,但他听得很仔细,似乎沉浸在母子俩的谈话中。他坚持接送儿子上下班,一路上父子俩聊着篮球和足球。这些平凡的日常,是张宏银一生中“最满足的时刻”。

张宏银的记忆总是被拉回到出事那天。他开车去地铁口附近接儿子,车停在距离事发地五十、六十米的地方。他打了两次电话,但儿子没有接听。他着急了,就下了车,向地铁口走去。

“如果我直接去那里,我就不会等他了。”他不断回忆着那天的细节,寻找着可能避免这场灾难的线索。 “正好那天我停车等他的地方被另一辆车占了,所以我就搬到了更远的地方。”

以前,他下班后经常在同一个地方等儿子。他后悔自己迟到了几分钟,来不及阻止一切的发生。

我老了,你该怎么办?

袁志奇是张昌硕的小学同学。他评价张昌硕是“一个与人为善的人”。

小学时,袁志奇和张昌硕的学号是紧挨着的。在他的记忆中,张昌硕的性格无论小时候还是长大后都没有改变。 “他非常谦虚、温柔,说话轻声细语,不与人交往。”冲突”。袁志奇性格内向,不喜欢交朋友,但他和张昌硕可以一起玩。

在张昌硕出事之前,原志奇最后一次见到他是在大学毕业几年后。几个小学同学回到学校看望老师,有说有笑地讲述着最近的生活和工作。张昌硕总给他的感觉是“非常乐观积极,听不到任何消极的声音”。

直到住院,原志奇只能通过病房外的监控电视,看看躺在重症监护室里的张昌硕。他很难将这个重病患者和他认识的昌硕联系起来。很多时候,他都会想起昌硕的眼神,“纯净,没有一丝愤怒,那么平静、从容。”

现在在康复医院,昌硕身上有两根管子,一根连接着他的鼻子和营养液,一根连接着呼吸机和脖子。氧气通过气管到达肺部。

照顾了一天的昌硕后,郑建英会收拾好毛巾被子,步行一个半小时回家。昌硕准备了一日三餐,带上换洗的衣服和床单,拎着大大小小的袋子赶往医院。住进康复医院四年多来,张宏银夫妇日复一日奔波在医院和家的第一线。

事故发生之初,亲友时不时到医院看望昌硕。随着时间的推移,来的人越来越少。他最好的朋友去了美国。昌硕患病数年,渐渐与其他朋友失去了联系。

在康复医院,郑建英夫妇几乎24小时陪着儿子。医院是一栋三层小楼,距离喧闹的马路大约七八分钟路程。大多数时候,病房里异常安静。有时候,昌硕会望向窗外,阳光透过树叶的缝隙照射到他的床上。

照顾无法自理的患者需要极其仔细的护理。郑建英希望孩子过上舒适体面的生活——每两个小时翻身一次,每天擦洗身体,记录他的大小便规律。

到了一定要赶紧换尿布垫,不然很容易长褥疮。您还需要定期喂食、喝水和服药。

昌硕的身体缺乏独立行动的能力。当痰卡在喉咙里的时候,他的整个脸都会因为窒息而变得通红,眼睛里布满血丝,脖子上的经脉会凸出,身体也会做出一些反射性的抽搐动作。郑建英替他吸完痰后,表情渐渐恢复平静。

当郑建英给儿子吸痰时,张宏银立即用毛巾将溅到他衣服上的痰清理干净。夫妻俩在一起几十年了,几乎知道对方在想什么,有什么打算。

郑建英帮儿子吸痰。澎湃新闻记者 袁璐 摄

1月26日早上,冬日的阳光透过窗户照进来。昌硕的眼睛被刺痛得睁不开。事故发生后,他的一只眼睛充血。两颗门牙缺失。气管切开术后,由于必须将管子插入口腔中,牙齿变得松动。我担心它们掉出来被吞下去,所以我就把它们拔了出来。

虽然恢复了意识,但昌硕却完全失去了吞咽能力。保持输液管畅通,每日注入营养液2000ml。郑建英觉得,医用营养液除了价格昂贵之外,营养也不够全面。每天晚上,她都会把鱼、鸡蛋和六七种蔬菜混合在一起,打成糊状,作为昌硕的营养餐。

这些年,他的身体状况时好时坏,随时都有可能被感染彻底摧毁。在康复过程中,最致命的不是头部受伤,而是可能出现的肺血栓、肾结石或肺部感染。

疫情期间,郑建英24小时守在医院一整年。昌硕感染了新冠肺炎 (COVID-19),并发高烧 9 天。当时正值患者就诊高峰期,直到第四天他才成功转诊。此外,昌硕的肺部经常受到感染。去年,他四次转入ICU抢救。

张昌硕身高约1.8米。需要张宏印和郑剑英联手才能把他从床上推起来。为了省钱,除了需要专业医护人员的康复项目,比如针灸或者使用理疗设备外,大多都是自己做。康复-按摩他的整个身体,包括手指和脚趾,不遗漏任何部位。

张宏银和郑建英给儿子按摩。澎湃新闻记者 袁璐 摄

“按照医生的说法,如果照顾得好,他会慢慢好起来,但如果照顾不好,他很快就会死。”郑建英说。

然而,治疗费用却是一个无底洞。事故发生时,他们收到了各方的捐款。昌硕所在医院体检中心的医生、护士等工作人员捐款1万余元。徐汇分行捐出了20万元慰问金,但总计超过60万元。人民币治疗费很快就用完了。多年来,昌硕工作的医院为他提供每月1000多元至2000元的低保。每当昌硕病情恶化时,华山医院重症监护室都会提供入院治疗。

如今,扣除医疗保险后,他们每年的自付费用仍然超过30万。除去感染等紧急情况,张昌硕每月自付费用为1.5万元至2万元。我们还需要请一名保姆,每天200元。如果病情加重,他就得被送进ICU治疗和用药,每天就要花费数万元。

夫妻俩的退休工资加起来每月才一万元多一点。加上低保等扶贫资金,他们每月可领取数千元补贴。过去,郑建英从来不求人帮忙,保持着知识分子的尊严。孩子出事后,她问自己:“与儿子的生命相比,我的脸算不了什么。为什么我不能寻求帮助呢?”

他们向亲戚朋友借了几十万,但随着儿子一天天住院,他们再也不能向别人借钱了,因为“不知道拿什么还给他们”。

除了高昂的治疗费用之外,时间是他们最大的敌人。照顾孩子这几年,夫妻俩的头发都白了。由于常年弯腰护理,郑建英的背变得越来越驼背。有一个问题她不敢想:等她长大了,谁来照顾孩子?她把自己的忧虑藏在心里。

张红银最害怕的就是在孩子们面前离开这个世界。去年6月,他接受了胆结石手术。此前,他因长期中耳炎,内耳道出现胆脂瘤损伤。拔牙导致面神经感染,继而导致面瘫。在切除胆脂瘤的手术中,他内耳的神经被切断,导致他的左耳失聪。当听别人说话时,他会尝试将右耳倾斜到靠近声音来源的位置。

有时,张鸿银会摸着昌硕的额头说:“你一直都是这样,我老了,你该怎么办?”

再叫我一声妈妈

新的一年一月下旬,郑建英有了新的发现。

昌硕发烧时,她把冰袋放在昌硕的腋下和腹股沟处,昌硕本能地反抗。在她看来,这是孩子知道冷的好兆头。

另一个积极的迹象是,只要昌硕大便,他的一只手就会微微举起,并且会微笑。看到儿子微笑是她为数不多的快乐之一。

这些回应让郑建英看到了希望。昌硕的主治医生告诉这对夫妇,根据玻璃昏迷量表评分,他现在已经恢复到11分左右,并且有“最低程度的意识”。最初,他的眼镜评分只有3分,而且对各种刺激都没有反应。

张昌硕恢复微弱意识后,郑建英从家里把昌硕最喜欢的两大足球一大一小带到了病床上。每次,她都会在他眼前举起一个足球,问他:“哪一个是曼联的?”昌硕的眼睛会左右移动来选择正确的。

郑建英请昌硕认球。澎湃新闻记者 袁璐 摄

“就像一个两三岁的孩子,你说一句话,他就会对声音产生定位功能,对光感知也会有意识状态。”郑建英解释道。

但与三岁孩子不同的是,昌硕“一只手就可以抱起来”。郑建英期待着再次听到他叫妈妈。气管切开术患者不能说话。他们要等到完全清醒后,拔掉管子,恢复吞咽功能,自己咳痰,肺部没有炎症。 “检查三遍后,就可以缝合伤口,再练习说话了。”郑建英说。

当她发现昌硕知道他冷的那天,她看着病床上的儿子说道:“你多少年没有给妈妈打电话了?先给我打电话吧。”昌硕看着她笑了,她也笑道:“你嘴动了!”

昌硕对郑建英微笑。澎湃新闻记者 袁璐 摄

在康复医院的这几年,郑建英看到很多人放弃。由于没有钱,他们的家人带着仍在呼吸机上的病人离开了医院。

闲暇之余,郑建英拍摄了昌硕在病床上的视频,并将其发布到自己的抖音账号上。有人在评论中表示,他的父母已经快要死了,情况似乎已经无望了。郑建英看到后不同意,“孩子们还没有放弃,我们也不能放弃。”

有时,她会看儿子出事前发布的抖音视频,当时他才 27 岁。视频里有雨天的城市夜景、足球比赛、美食。曾经平凡的日常生活,让她觉得无比珍贵。

她最早的崩溃已经过去了。当昌硕在ICU抢救时,医生一次次发出病危通知书。在最初的六个月里,她不想吃饭,不想睡觉。她出去打了三份工,在不同的公司审核医疗器械注册证。为了支付昂贵的医药费,她和丈夫同时照顾儿子。半年后,由于过度劳累和担心儿子病情,她半身瘫痪,接受了心脏手术后才逐渐康复。

当时她就想,如果自己摔倒了,对昌硕来说也没什么帮助。她开始调整心态。昌硕没有什么急事的时候,她就会读书写字。

当她感到悲伤时,她会想起她最喜欢的作家海明威的小说《丧钟为谁而鸣》,觉得每个人的命运都是息息相关的。 “发生在昌硕身上的事,可能发生在任何人身上。”

为了阻止自己的胡思乱想,她阅读了数百本有关阅读软件的书籍。她很欣赏伏尔泰的人生观:“生命其实就是在为死亡做准备,你的所有努力都是一次伟大的冒险。”

她将这一理念投射到自己的生活中,觉得只要付出了一切努力,一切努力都是有意义的,死亡并不可怕。

但回到母亲的身份,她又害怕自己将要面对的现实——如果以后她再也负担不起费用,等待昌硕的就只有死亡了。

和硕微信朋友圈的签名取自《圣经》:“生命在他里面,这生命就是人的光。光照在黑暗里,但黑暗不接受光。”这是郑建英写的。她说,这里的“生命”指的是永生——战胜死亡、获得真理。

2024年1月末,昌硕33岁生日后半个月,他连续发烧多日。到达医院后,郑建英做的第一件事就是把额头贴在儿子的额头上,测试孩子的体温。发烧是她最大的恐惧之一,担心引起感染。

服用抗生素后,昌硕的体温逐渐下降。在第四天,郑江证实了孩子的体温正常。她拿起一本英语书,并在床边读给儿子,以唤醒他的更多回忆。过了一会儿,她和丈夫共同努力,帮助儿子坐在床边。郑江用左手握住儿子的右手,另一只手抚摸着头。她以与孩子交谈的语气说:“您了解一切吗?”当您了解时,只需眨眼即可。

长肖的脸上露出微笑。几秒钟后,他眨了眨眼几次。

(Chen A是化名)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.jhkingdee.net/html/tiyuwenda/13307.html